Pour en finir avec la fast-fashion - Les Inrocks

Surconsommation, perte du plaisir d’achat, exploitation humaine : la mode n’est clairement plus à la mode. Pour contrer une fast-fashion qui produit toujours plus et toujours moins cher, collectifs et créateurs indépendants se mobilisent pour l’avènement d’un système plus respectueux.

“N’achetez pas juste pour le plaisir de le faire. Je pense que les gens ne devraient pas investir dans la mode, mais investir dans le monde.” Devinette : qui a prononcé ces paroles ? Un militant écologiste ? Un anticapitaliste ? Non. Contre toute attente, il s’agit de paroles prononcées en septembre 2013 par une des actrices les plus importantes de la mode contemporaine, la créatrice britannique Vivienne Westwood.

Dans un contexte de multiplication des saisons, de production effrénée, de hausse du nombre de vêtements jetés par année et alors que l’industrie de la mode à un énorme impact écologique sur la planète, la créatrice, connue pour ses engagements politiques et écologiques, prend la parole contre son propre système. Aux antipodes d’un discours de grande maison ultra‑contrôlé, tourné vers le chiffre d’affaires à n’importe quel prix, Vivienne Westwood supplie l’acheteur – et potentiel client de sa marque – de ne plus acheter.

La productivité à tout prix est remise en question

Cette prise de parole trahit un désamour de plus en plus avoué à l’égard de l’industrie de la mode. Depuis 2013 et l’effondrement sur des travailleurs du textile du Rana Plaza à Dacca, la capitale du Bangladesh, faisant près de 1200 morts, la productivité à tout prix est remise en question.

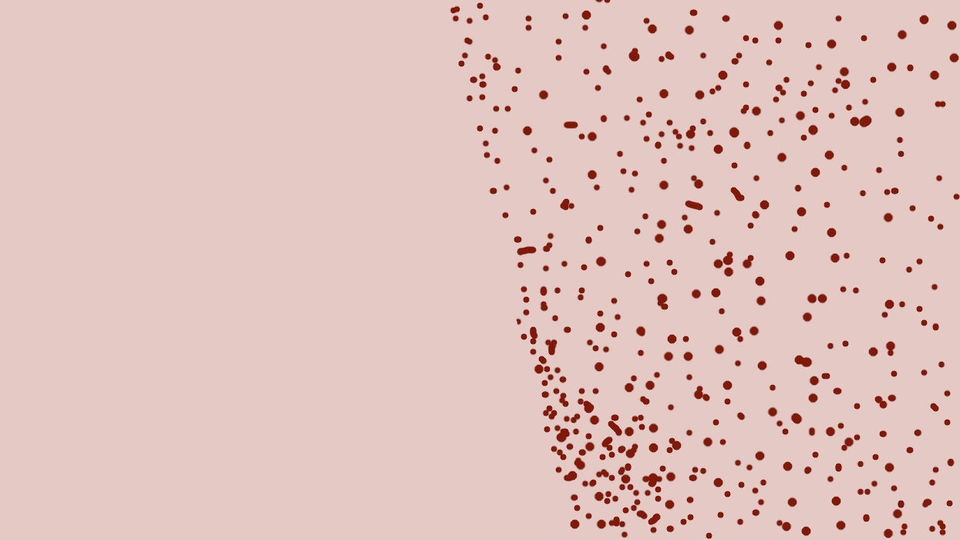

La fast-fashion, apparue dans les années 1990, produit toujours plus, toujours moins cher. Chaque jour apporte son lot de scandales textiles : des messages cousus dans des doublures de vêtements, des petits mots glissés dans les poches de manteaux, des ouvriers en grève pour réclamer leur salaire impayé depuis des mois.

Si l’industrie de la fast-fashion connaît une période difficile – en France, la chaîne Pimkie est en difficulté, tout comme le groupe Vivarte (La Halle, Chevignon) qui a récemment cédé André, Kookaï et Naf Naf –, les boutiques continuent de se multiplier : selon le site Bloomberg, le nombre de boutiques H&M aux Etats-Unis est passé de 200 à plus de 500 entre 2010 et 2017.

Cependant, en 2017, le groupe H&M a enregistré une baisse de son bénéfice net de 13 %, la plus importante sur ces six dernières années. Entre 1990 et 2016, la part de la consommation mode des ménages a quasiment été divisée par deux, passant de 6,8 % des dépenses totales à 3,8 % (source Insee).

Un terrain fertile à une nouvelle façon de penser la mode

La prise de conscience est-elle en marche ? Les désastres de la fast-fashion sont un terrain fertile pour la naissance d’une nouvelle façon de penser la mode. En 2014, Li Edelkoort publie Anti-Fashion: a Manifesto for the Next Decade, un manifeste pointant les échecs de l’industrie de la mode, autant au niveau écologique, sociétal et créatif qu’humain : “La mode est morte. Vive le vêtement.”

Première prise de parole au sein d’une industrie verrouillée, ce manifeste ouvre la voie à de nombreuses initiatives : à Marseille, Stéphanie Calvino prolonge son propos avec Anti-Fashion, un collectif de discussion sur les problèmes de la mode, centré sur le retour au plaisir et au partage.

“Trop souvent, on achète un vêtement, on le pose chez soi dans son sac, puis on l’oublie, raconte Stéphanie. Je milite pour le retour de l’émerveillement dans la mode, pour l’achat plaisir.” Elle définit le titre de son collectif, pensé en collaboration avec Li Edelkoort, comme un “cri d’amour” envers la mode : “Nous ne sommes pas contre la mode : avec Anti-Fashion, on analyse et discute des tendances sociétales de consommation. On n’est pas pour la révolution, mais pour l’évolution”, explique Stéphanie, qui met en place des colloques entre différents acteurs de la mode, permettant de tisser des liens et nouer des collaborations entre les univers – par exemple, présenter un petit producteur de chanvre à des designers soucieux de se tourner vers des matières premières responsables.

Le collectif organise sa troisième rencontre à Marseille en juin prochain. Stéphanie l’espère aussi émouvante que la première : “Tout le monde a pleuré à la fin de cette première rencontre, se souvient-elle. On cache beaucoup de choses dans la mode : c’est une industrie du paraître. Ouvrir la discussion et les confidences a été vécu par beaucoup comme une véritable libération.”

Dévoiler la réalité de cette industrie pourrie de l’intérieur

Car la volonté première de ces initiatives est la transparence : mettre un terme à l’opacité des grands groupes et dévoiler la réalité de cette industrie pourrie de l’intérieur, en célébrant ses acteurs de l’ombre. Le collectif Fashion Revolution frappe un grand coup avec sa campagne Who Made My Clothes? en avril 2015, marquant l’anniversaire de la chute du Rana Plaza : lors de l’édition 2017, plus de 2 millions de consommateurs à travers le monde prennent en photo leur étiquette de vêtements et l’envoient à la marque en demandant : “Qui a fabriqué mon vêtement ?” Les réseaux sociaux sont ainsi inondés de questions-réponses sur les petites mains qui fabriquent les vêtements : les marques, qui veulent soigner leur image, sont obligées de jouer le jeu.

Le numérique a complètement rebattu les cartes. De nouvelles marques se sont basées sur ce refus de l’opacité, répondant au besoin d’informations concrètes de la part du potentiel client : “Comme le client est en direct avec nous, il a une exigence différente, explique Uriel Karsenti, fondateur de la marque de mode masculine Maison Standards, qui existe principalement sous forme d’e‑shop. Il attend de nous qu’on puisse expliquer le prix juste.”

>> A lire aussi : « Maison Standards, la marque de vêtements aux prix justes » <<

La marque française, spécialisée dans des basiques de qualité, détaille le prix exact de ses produits sur son site internet : coût de la matière, de la teinture, de la coupe, du transport – dévoilant même ses marges. Ainsi, payer plus de vingt euros pour une chemise apparaît-il comme de l’abus.

“Il y a peut-être aussi, dans l’idée de la transparence, l’envie de justifier sa qualité, reprend le fondateur de Maison Standards. Nos vêtements sont conçus dans des usines qui fabriquent des marques haut de gamme et d’où sortent les mêmes pantalons qui sont vendus trois fois plus cher à côté. C’était important pour nous de montrer, que ce soit en Chine, au Maroc ou au Portugal, que nos produits sont fabriqués avec de belles matières, par des ouvriers qui ont un vrai savoir-faire.”

Des ouvrières vivant à trente dans un 25 mètres carrés

En 2003, les deux fondateurs de la marque de baskets Veja visitent une usine de production textile en Chine. Ils y rencontrent des ouvrières vivant à trente dans un 25 mètres carrés, dormant dans des lits superposés de cinq étages, avec un trou au centre de la pièce servant à la fois de douche et de toilettes.

“Une fois que tu as vu ça, c’est impossible pour toi de créer une marque de mode qui suive ce modèle-là”, déclare Sébastien Kopp. Veja voit le jour en 2004 : une marque de baskets et accessoires en caoutchouc éthique qui soutient les petits producteurs en Amazonie, dynamisant l’activité économique locale, et qui confie leur distribution européenne à Atelier Sans Frontières, une association de réinsertion par le travail en France.

Ce 6 mars, Veja lance son tout nouveau site internet, exposant la fabrication de leurs pièces jusqu’aux moindres détails : nom des producteurs, localisation des endroits où est produit chaque élément de la basket, contrats de production, tests chimiques… Tout est téléchargeable et consultable sur leur site, poussant la transparence au maximum. Le duo s’est même amusé à faire estimer leur modèle de chaussure auprès d’une usine chinoise : en choisissant leur modèle de production “propre”, ils paient plus de trois fois plus cher que le prix de production en Chine.

Produire une pièce la plus résistante possible

C’est justement en découvrant soi‑même les rouages de la production textile que l’on lève le voile sur l’étendue des dégâts. Julia Faure, cofondatrice de la marque de prêt-à-porter Loom, se souvient du moment où elle a découvert la réalité du temps de production : “Nos délais chez Loom, alors que ce sont des produits prédessinés et produits en petites quantités, sont d’au moins deux mois, explique-t-elle. Impossible de coller aux cycles de production de fast-fashion au sein d’une même usine : pour produire en trois semaines, ce qui est le délai habituel des grands groupes, il faut obligatoirement déléguer à d’autres usines, rendant quasi impossible de retracer les origines des produits et le personnel qui y travaille.”

A sa première rencontre avec son usine de production, Julia pose la question : quelle est la démarche à suivre pour produire une pièce la plus résistante possible ? Son interlocuteur est abasourdi : c’est la première fois qu’une marque lui soumet ce genre d’interrogation. Loom, qui évolue au sein de l’incubateur de My Little Paris, choisit de partager ses lignes de conduite avec sa communauté : leur site propose des descriptions complètes pour chaque produit, des informations sur les lieux et personnels de production, ou encore des bandes dessinées visant à alerter le consommateur sur les répercussions d’achats mode non-réfléchis.

Cette transparence suffira-t-elle à convaincre le consommateur de délaisser les sirènes de la fast-fashion pour une consommation mode plus juste, donc forcément plus chère ? “Le consommateur en a marre de la mode, estime Vincent Grégoire du cabinet de tendances NellyRodi. Les créateurs sont vus comme vivant dans une tour d’ivoire, incapables de comprendre la rue.” Et ce qui fait rêver les millennials, c’est la fast-fashion : ce jet continu de produits de mode en boutique, dépassant toute saisonnalité et, parfois, rationalité.

“Le Bangladesh, la Chine, Taïwan, c’est loin”

Oublié le temps où l’on achetait son manteau d’hiver l’été d’avant : le consommateur veut tout, tout de suite, s’entourant de “feel good products” disponibles en masse dans des enseignes à bas prix – autant des boutiques de mode que des vendeurs de gadgets low cost comme Hema ou Flying Tiger.

“Le millennial se rend bien compte qu’une jupe à cinq euros implique forcément qu’une étape de production n’a pas été respectée, mais sait que cette jolie jupe va le faire briller sur Instagram – il s’en fout du reste”, reprend Vincent Grégoire. Contrairement à l’alimentation bio, qui touche directement notre organisme (mais a quand même mis une dizaine d’années à se démocratiser), le vêtement est perçu comme beaucoup plus futile : “Le vêtement ne touche pas à la santé. Le Bangladesh, la Chine, Taïwan, c’est loin. Même si on a de plus en plus de lanceurs d’alerte, comme les documentaires d’Elise Lucet, il faudrait qu’il y ait une catastrophe nucléaire pour changer les habitudes des gens.”

Pour autant, une nouvelle génération de créateurs reste convaincue qu’une mode différente est possible. “J’espère que les grandes marques flippent de l’arrivée de petites initiatives comme nous”, sourit Julia Faure. Ces initiatives émergent peu à peu partout en France, portées par le boom de l’upcycling, l’art de recréer des vêtements à partir de tissus existants.

“Je vois un vrai truc générationnel”

A Paris, c’est la marque Les Récupérables qui règne, portée par l’ex‑employée de la ressourcerie de La Petite Rockette, Anaïs Dautais. A ses côtés évoluent aussi Hopaal, marque de pulls et accessoires 100 % recyclés, confectionnés notamment à partir de chutes de coton et de bouteilles plastique.

>> A lire aussi : « Les Récupérables, la marque qui transforme des chutes de tissu en pièces mode » <<

En Bretagne, la marque Teorum transforme d’anciennes combinaisons de plongée en pulls et vestes, tandis qu’à Bordeaux, la marque Milan AV-JC prône le zéro déchet, veillant à ce que chaque chute de tissu soit réutilisée au sein d’une silhouette. Autant d’initiatives ayant pour but d’éduquer le consommateur, de changer les choses “par le bas” et proposer des alternatives.

Au-delà du discours alarmiste, de vraies solutions. “Je vois un vrai truc générationnel, reprend Julia, de Loom. On n’a pas les mêmes préoccupations que nos parents. Les gens de mon âge ne veulent plus bosser pour Total ou Amazon : la recherche de sens se retrouve dans nos choix de carrière, mais aussi nos choix de consommation. Je crois au changement : regarde nos fils d’actualité Facebook, comment le recyclage est rentré dans les mœurs, le fait que des enseignes low cost comme Lidl proposent désormais des gammes bio… Le tout-consumérisme a eu son époque. Mais là, les gens en ont marre.”